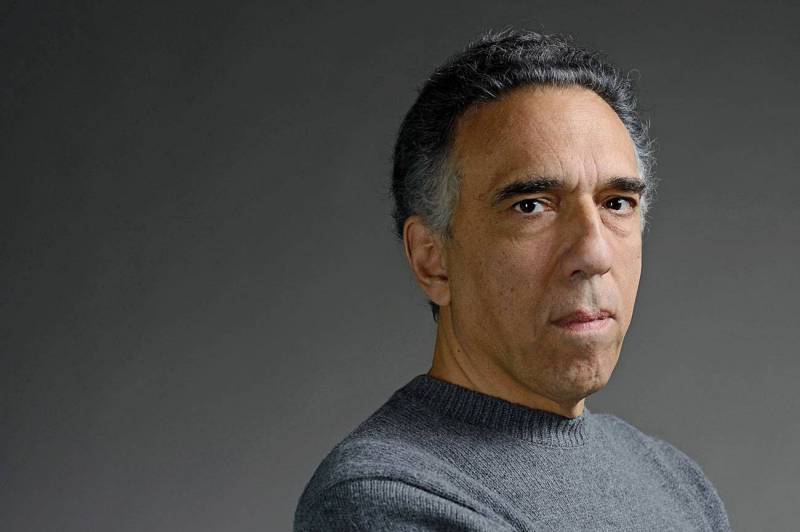

Écrivain, Charif Majdalani s’est fait connaître avec “Histoire de la grande maison” en 2005. Son dernier roman, “Des vies possibles”, est paru en 2019. Il est également enseignant à l’Université Saint-Joseph. Et il dirige la Maison internationale des Écrivains.

Qu’est-ce que ce confinement forcé révèle des Libanais ? Y a-t-il une différence dans ce vécu de l’isolement en fonction des lieux et des latitudes?

Qu’est-ce que ce confinement forcé révèle des Libanais ? Y a-t-il une différence dans ce vécu de l’isolement en fonction des lieux et des latitudes? Il est évident que le confinement ne se vit pas partout de la même manière. Les différences ne sont pas seulement géographiques ou culturelles. Les villes ne sont certes pas configurées de la même manière, on n’y vit pas pareillement, et le fait de ne pas être dans la rue ne signifie pas la même chose partout.Sans compter qu’un confinement dans une ville n’a pas le même impact que si on est à la campagne.

Mais les différences sont aussi, et surtout, sociales. On jase beaucoup sur le fait que des régions comme Tripoli ou la banlieue sud ne respectent pas le confinement et l’on met cela sur le compte du manque de civisme, ou surtout de l’ignorance. Or c’est profondément injuste.

L’instinct de survie est le même en tout humain, et nul n’a envie de se retrouver contaminé. Mais dans les milieux très défavorisés, outre la nécessité de gagner son pain quotidien, ce qui pousse les gens dehors, c’est l’étroitesse et l’inconfort extrême des espaces domestiques, leur insuffisance à accueillir en même temps tous les habitants.

Lorsqu’on est sept ou huit ou dix personnes, de tous âges, confinés durant des jours et des jours dans des lieux étriqués, le vrai toit, c’est fatalement l’extérieur. Il arrive que dans certains quartiers misérables, les gens se relaient pour dormir parce qu’il n’y a pas assez de lits dans les maisons, ni assez de place pour étaler cinq ou six matelas. Dans ces cas-là, s’enfermer devient une impossibilité matérielle et physique, et le confinement presque un luxe. C’est sur ce genre de choses, d’ordre social, que l’épidémie devrait nous ouvrir les yeux.

Vit-on une crise de l’humain, comme celle que décrivait Jean Giono dans “Le Hussard sur le toit”?

On sait d’expérience que les grandes épidémies apportent des transformations sociales et économiques profondes. Leur impact sur le comportement de l’homme est pour sa part semblable à celui de toute épreuve collective : le meilleur et le moins bon s’y révèlent simultanément. La littérature a passé au crible “l’âme humaine” dans ses réactions face au mal, au danger ou aux violences de l’histoire, qu’elle a représentés allégoriquement par l’épidémie. Dans “La Peste”, Camus a mis en scène plusieurs types de comportements, en majorité positifs, à une exception près, si je me souviens bien. Parce que Camus reste un humaniste. Dans “Le Hussard sur le toit”, en revanche, Giono est moins tendre. Le choléra est chez lui comme un révélateur de la bassesse, de l’égoïsme et de lâcheté humaine, du manque de solidarité, de la peur de l’autre, de la haine et du rejet.

La maladie se reconnaît dans notre part d’inhumanité et s’en nourrit. Mais cela aussi reste strictement allégorique, et si les deux personnages principaux ne sont jamais touchés par la maladie, alors qu’ils ne s’en protègent pas, c’est parce que Giono joue aussi sur les mécanismes romanesques de l’héroïsme. Son livre demeure un formidable roman d’aventures.

Est-ce que la survenue de cette catastrophe peut rappeler aux Libanais la guerre passée ? On revoit l’autre – cette fois peut-être sans distinction confessionnelle – comme une menace possible…

Je crois que c’est une forme de complaisance que de comparer ce qui nous arrive avec une guerre – même par métaphore. Le fait que, malgré le confinement, les hommes demeurent incroyablement connectés entre eux souligne la différence par rapport à une situation de conflit qui par définition entraîne la rupture de tous les liens entre les hommes, ou les établit sur de nouvelles bases, liées à la violence et le rejet de l’autre. Au contraire, aujourd’hui nous sommes tous plus ou moins solidaires contre un mal diffus et incernable.

L’épidémie et le confinement disent-ils quelque chose du temps qui passe ? Ne sommes-nous pas à “attendre un événement”, un traitement ou un vaccin pour se remettre à vivre…

Lorsque je me mets sur mon balcon, à l’heure où le jour tombe, le calme et le silence rendent étrangement perceptible la suspension des activités des hommes, et c’est très impressionnant parce que, dans une ville, cette suspension a quelque chose d’anormal, d’inquiétant et de fascinant à la fois.

Ce sont toutes sortes de temporalités qui semblent ainsi à l’arrêt, sociale, économique, historique... Et ce temps suspendu n’agit pas de la même manière pour tout le monde. Il en est tantôt perçu comme offert et tantôt comme imposé. Il y a ceux pour qui ce coup d’arrêt est une bénédiction, parce qu’il se présente comme une pause dans la course épuisante et quotidienne à la reconnaissance sociale et à la mise en scène de soi que sont devenues nos existences. Et il y a ceux au contraire qui ont toujours profité de l’emballement et de la fuite en avant que constituait la vie d’avant pour se fuir eux-mêmes, pour éviter de se regarder en face et qui, dans le confinement et la suspension du temps social et économique, se retrouvent nez à nez avec les ratages ou la vacuité de leur existence.

Mais dans les deux cas, l’attente n’est pas attente d’un remède au virus. Elle est soit attente déjà nostalgique de la fin d’un moment rêvé où l’on a été débarrassé provisoirement de la pression sociale pour s’ouvrir à la pure contemplation du temps intime et nu, soit attente d’un retour à une normalité sociale et à la reprise de l’activité mondaine et professionnelle qui permettent d’échapper à cette perception trop crue du temps qui nous met face au spectacle de notre vacuité, de notre vanité et, indirectement, de notre mort. Ce confinement historique pose en effet la question passionnante de l’usage du temps dans nos sociétés.

Avec l’interdiction des rassemblements et le démantèlement des tentes, pensez-vous que l’épidémie signe la fin du mouvement de contestation du 17 octobre?

Il était prévisible que la classe politique voit dans l’épidémie une aubaine pour mettre un terme à la révolte. Mais c’est stupide de penser liquider la contestation en en balayant les tentes. L’une des caractéristiques du mouvement depuis le premier jour, c’est sa capacité à se renouveler. Aujourd’hui, il le fait à travers les innombrables actions d’entraide, notamment en direction des plus démunis. Ces actions ne sont pas caritatives, elles résultent d’un véritable sens de la citoyenneté solidaire, face à un pouvoir mafieux qui ne pense qu’à sa propre survie.

Croyez-vous à un nécessaire “changement de paradigme” après la pandémie?

L’histoire du monde, surtout depuis le début de l’ère industrielle, de la croissance économique et de la naissance de la société de consommation, a été une perpétuelle fuite en avant, fuite que la crise que nous vivons est en train d’interrompre. C’est comme un train fonçant à toute allure qui s’arrête brutalement, renversant tout cul par-dessus tête. De quelle manière ensuite remettre de l’ordre, et quel ordre, je n’en ai pas la moindre idée…

La seule chose dont je sois convaincu, c’est que ce coup d’arrêt était indispensable pour prévenir le grand naufrage de nos sociétés, de nos systèmes économiques et écologiques. Nul au monde n’aurait osé en prendre la décision, nul n’aurait eu les moyens de le provoquer. C’est un misérable virus qui l’a fait pour nous.