La Banque mondiale et le ministère du Travail ont présenté les résultats d'une étude lancée dans le cadre du programme MILES entamé en 2008. Ils montrent l'énorme gâchis dont souffre l'économie libanaise en raison d'une utilisation désastreuse de ses ressources en capital et en travail. Une série de recommandations qui feront l’objet d’un rapport complet avant la fin de l’année par la Banque mondiale en émanent déjà à l’attention du gouvernement. Elles portent sur trois axes majeurs : réformer la Sécurité sociale ; repenser les politiques pour l’emploi ; améliorer la productivité de l’économie et réallouer l’épargne nationale.

1 - L’économie libanaise fait un très mauvais usage de ses ressources humaines

Quelque 19 000 nouveaux entrants sur le marché du travail sont attendus tous les ans au cours des dix prochaines années. Pour les absorber, l’économie libanaise devra créer cinq fois plus d’emplois qu’elle ne le fait actuellement : en moyenne, seulement 3 400 emplois ont été créés entre 2004 et 2007. Les résultats de l’enquête du programme MILES montrent en effet à quel point le Liban exploite mal ses ressources humaines.

Le chômage touche davantage la main-d’œuvre qualifiée

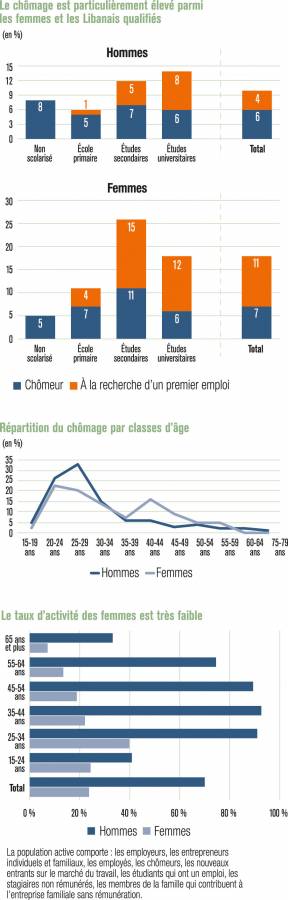

Les chiffres du chômage qui est de 13 % en moyenne révèlent une situation très inquiétante : plus les Libanais sont instruits, moins ils ont de chance de trouver de l'emploi.

Le taux de chômage est plus élevé dans la classe de population active la plus éduquée : il atteint 14 % pour les hommes qui ont fait des études universitaires et 12 % pour ceux qui ont fait des études secondaires. Chez les femmes, ces ratios s’élèvent à 18 et 26 % respectivement. Le chômage est ainsi plus élevé chez les femmes (18 % en moyenne) que chez les hommes (10 %), sachant qu’il n’y a relativement pas de discrimination de genre pour l’accès à l’éducation au Liban.

Le chômage touche surtout les jeunes

La fuite des jeunes qualifiés en est la conséquence logique : le Liban souffre d’une émigration massive de sa main-d’œuvre qualifiée.

Peu de femmes sont actives

Le très faible taux de participation des femmes à la population active (à peine 22 % contre 52 % dans le monde et 26 % dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord) est un des traits les plus flagrants de la sous-exploitation des ressources humaines libanaises. Les femmes actives libanaises sont plus jeunes et mieux éduquées que leurs homologues masculins, d’après une étude de la Banque mondiale datant de 2009. Quelque 65 % des employées détiennent un diplôme universitaire, contre seulement 46 % des employés. Elles ont en moyenne 31 ans, contre 35 ans pour les hommes.

Dans les entreprises dirigées par des femmes, 47 % des employés sont des femmes, alors que dans les entreprises dirigées par des hommes, elles ne composent que 34 % des effectifs. Quelque 68 % des Libanaises qui travaillent sont célibataires, un pourcentage qui tombe à 51 % pour les hommes.

La Banque mondiale préconise donc d’améliorer l’accès des femmes non seulement à l’emploi, mais aussi aux postes à haut niveau de responsabilité : discrimination positive, instauration de quotas, programme de coaching professionnel et infrastructures adaptées pour que les femmes – ainsi que les hommes – puissent concilier vie professionnelle et vie de famille, les solutions doivent être multiples afin de favoriser l'emploi des femmes, nécessaire au développement économique.

La population active qui occupe effectivement un emploi est globalement peu qualifiée et travaille dans des activités faiblement productives

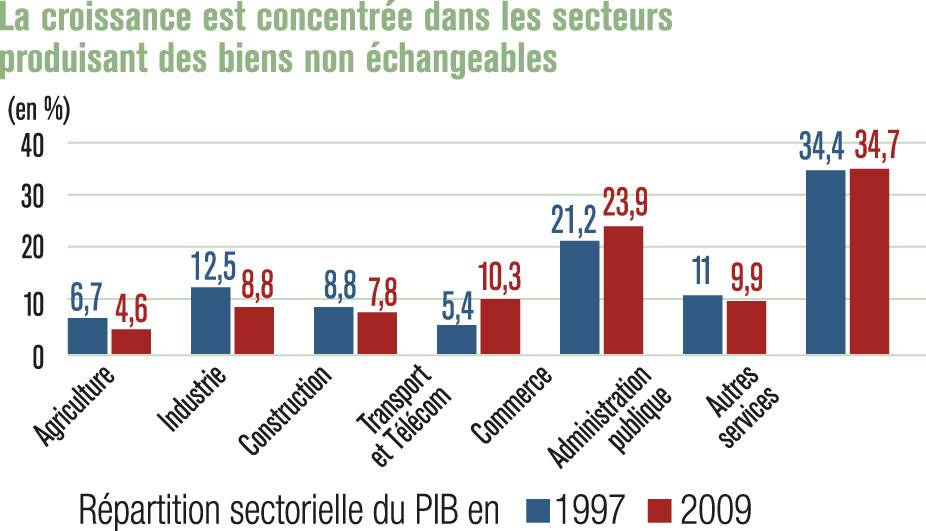

La majorité des emplois sont concentrés dans l’administration publique ou les secteurs à faible productivité, tels le commerce, la construction, les services à faible valeur ajoutée, tandis que les secteurs productifs emploient de moins en moins de personnes : on est passé de 38 % d’effectifs dans l’industrie et l’agriculture en 1970 à 18 % en 2009 !

Les salariés officiellement déclarés ne représentent que 29 % de la population active, sachant que la moitié d'entre eux travaillent dans le secteur public. Au total, le salariat est de 48 %, en comprenant le salariat informel : c’est-à-dire que les employés ne bénéficient d’aucune couverture sociale. Le nombre des salariés est à peu près égal à ceux des employeurs et des entrepreneurs individuels qualifiés qui représentent à eux deux 25 % de la population active, ce qui donne une idée de la taille moyenne des entreprises, ridiculement faible.

Le niveau de qualification des salariés libanais est particulièrement faible

Parmi les actifs qui travaillent, 47 % n'ont pas dépassé l’école primaire et 48 % ont des emplois dans des services à faible qualification.

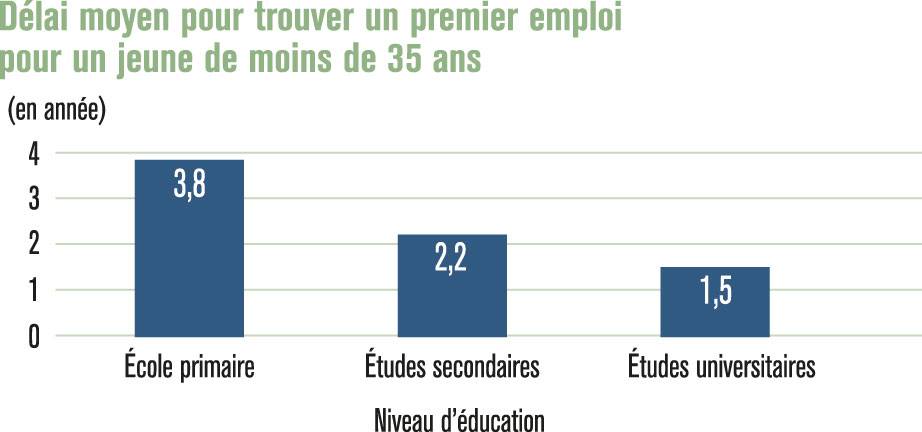

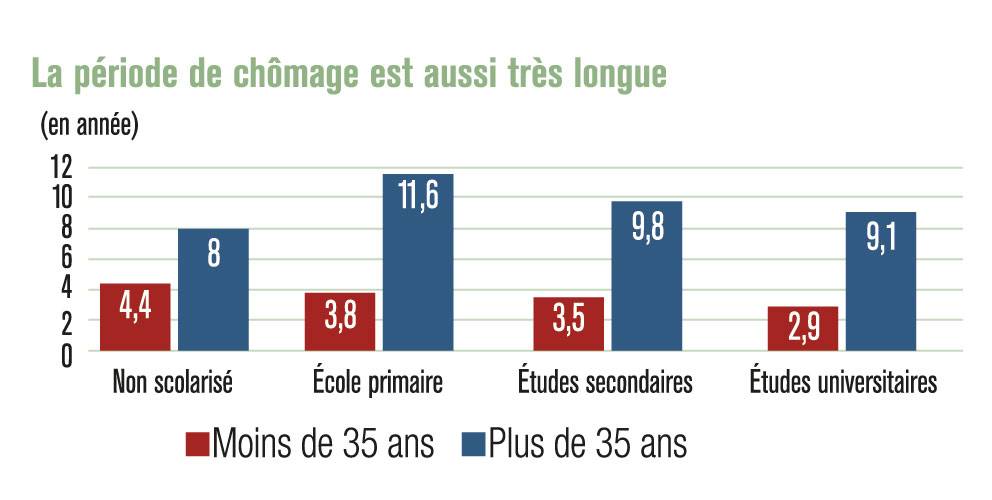

Les délais sont très longs pour trouver un premier emploi ou retrouver de l’emploi après une période de chômage

Le délai d'attente des nouveaux entrants sur le marché du travail pour trouver un premier emploi varie d’un an et demi à près de quatre ans. C'est très long, sachant qu'il serait bien plus élevé encore si, de guerre lasse, une bonne partie des candidats à l'embauche ne décidaient finalement d'émigrer pour trouver un emploi hors du Liban. Les phénomènes migratoires affectent très fortement le marché de l’emploi, puisque 300 000 immigrants sont enregistrés chaque année et 30 à 40 000 émigrants.

Pour la très grande majorité de ceux à qui la chance a souri, c’est grâce à des contacts personnels qu’ils ont trouvé un emploi (80 %).

2 - Le Liban n’a pas su orienter vers l’investissement productif les flux exceptionnels de capitaux dont il dispose

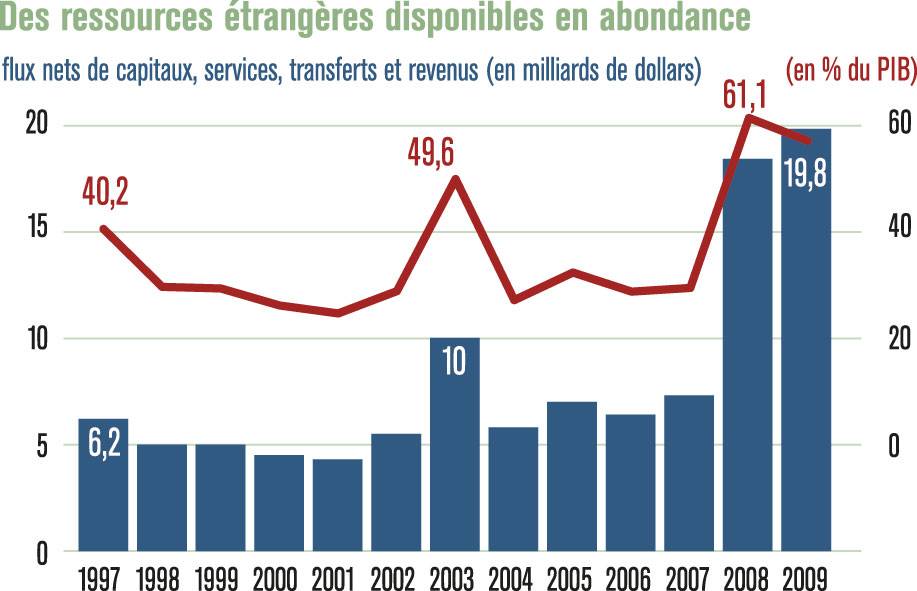

S’il ne sait pas exploiter ses ressources humaines, le Liban gaspille aussi l’autre facteur de production : le capital, dont il dispose pourtant en abondance.

Un chiffre parmi les résultats de l'étude MILES résume à lui tout seul ce gâchis : sur une période de 17 ans, le pays a reçu 147 milliards de dollars de capitaux nets, ce qui représente 37 000 dollars par habitant. C'est juste un peu moins que ce que l'ensemble des pays européens ont reçu au titre du plan Marshall au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (170 milliards de dollars au total si on ajuste le montant au niveau des prix en 2005). Pour l'Allemagne seule, ces entrées de capitaux ont représenté 10 milliards de dollars (aux prix de 2005), soit 210 dollars par habitant (population de 1948).

Le problème du Liban apparaît donc de façon flagrante : il ne porte pas tant sur la disponibilité des capitaux, que leur utilisation. Avec bien moins que ce dont ont disposé les Libanais, l'Allemagne a su canaliser ses capitaux vers l'investissement productif, générateur de croissance, propulsant son PIB parmi les premières économies du monde.

Le Liban au contraire a choisi la voie de la consommation, se contentant de consacrer dans l'immédiat après-guerre une toute petite part de ses capitaux à de l'investissement.

De fait, les flux excédentaires de capitaux ont alimenté la demande domestique qui a atteint 125 % du PIB en moyenne sur la période 1997-2009, dont 100 % correspondent à de la consommation privée et publique. La différence de 25 % a été financée par l’épargne étrangère.

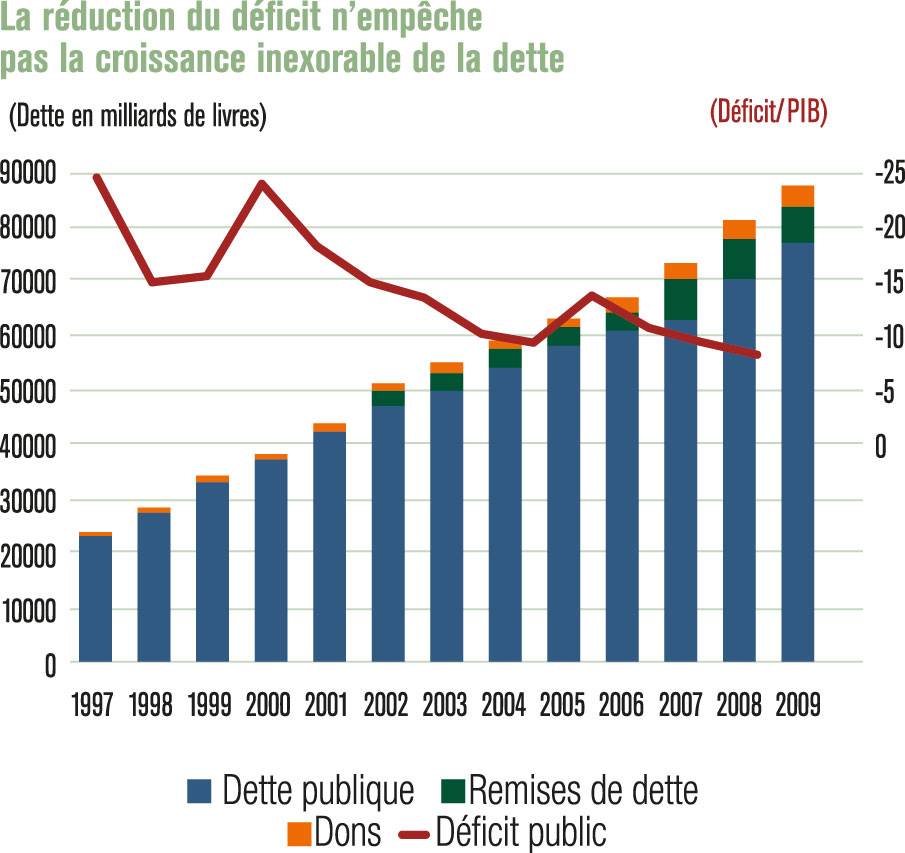

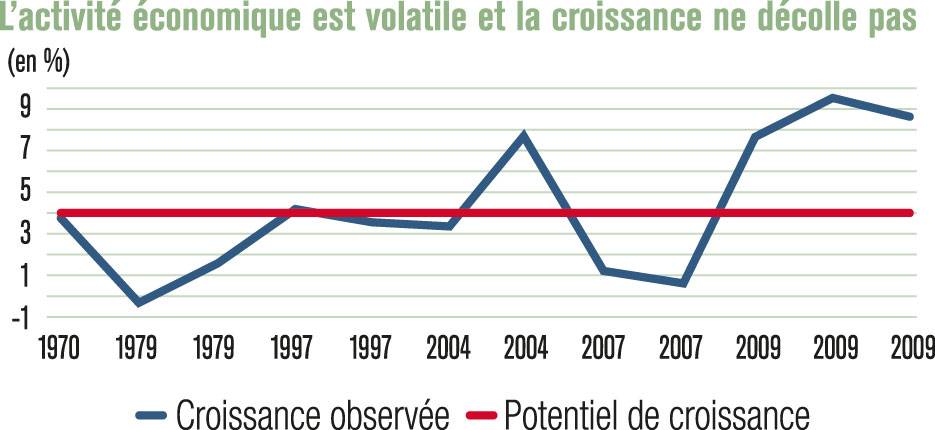

Les flux de capitaux ont alimenté l’explosion de la demande domestique à travers la dette privée (30 milliards de dollars à fin 2010), la dette publique (53 milliards de dollars) et dans une bien moindre mesure une augmentation du PIB : la croissance a été de 4 % en moyenne seulement entre 1997 et 2009.

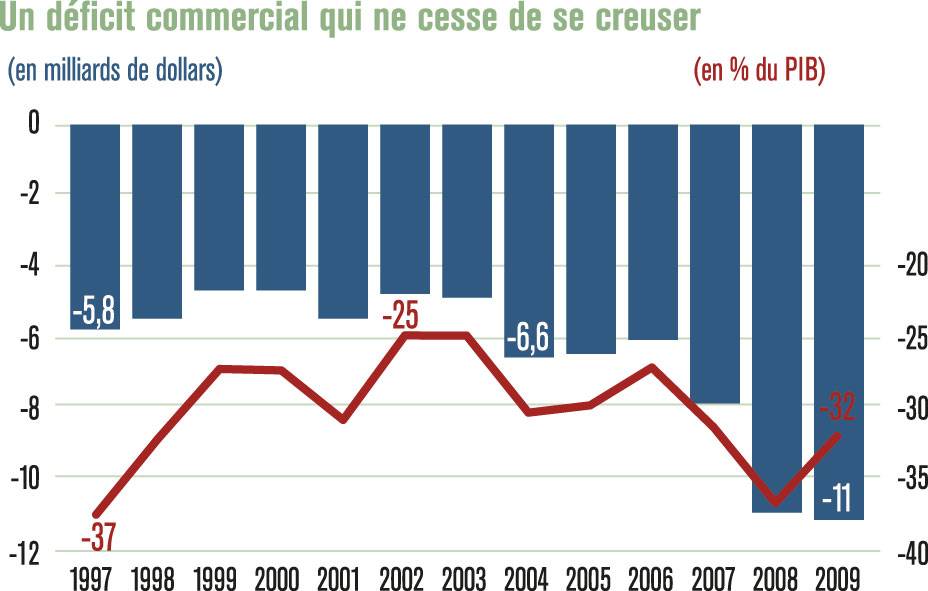

Les excédents de capitaux ont surtout financé le déficit commercial

Sur les 147 milliards de dollars cumulés en 18 ans (il s'agit de toutes sortes d'entrées nettes de capitaux : des transferts, des investissements directs, des placements, etc.), 121 milliards ont servi à financer le déficit de la balance commerciale. Les importations de biens ont représenté 39 % du PIB en moyenne, soit neuf milliards de dollars par an.

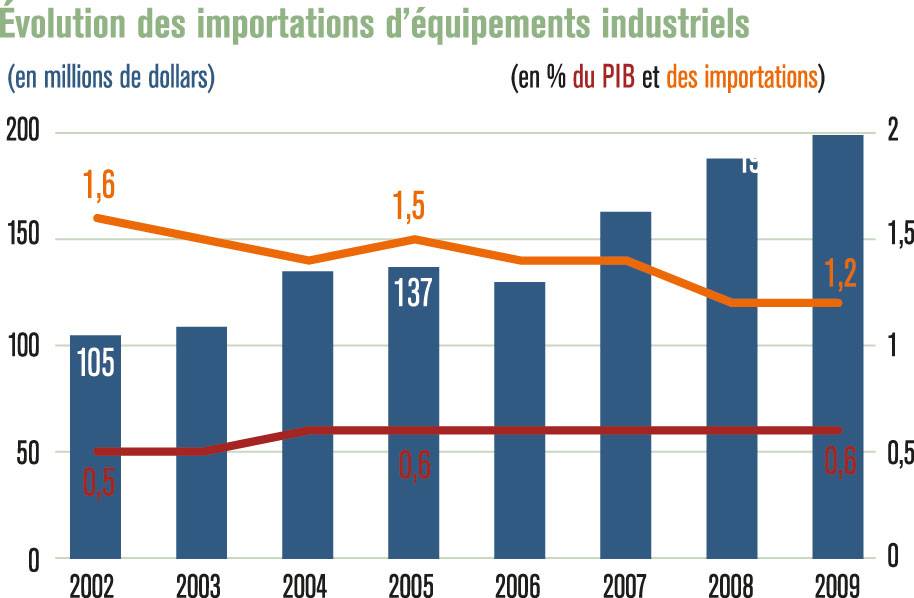

L’investissement productif est resté marginal

Seules 1,2 % des importations ont servi à l’achat d’équipements industriels : cet indicateur majeur du développement des capacités productives du pays a représenté au mieux 0,6 % du PIB révélant la faiblesse des investissements réalisés au cours de la décennie écoulée.

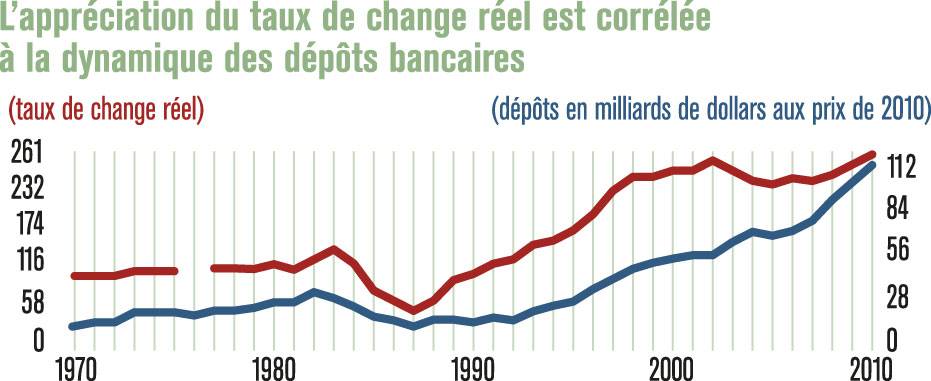

Les flux financiers ont affecté la compétitivité de l’économie à travers l’appréciation du taux de change réel

Mal utilisés, les flux financiers ont produit des effets pervers : le taux de change réel s’est apprécié de 140 % entre 1992 et 2010 ; comparativement au niveau des prix internationaux, les prix domestiques ont augmenté de 21 % entre 1997 et 2009. Résultat : l’économie libanaise n’est plus compétitive, les secteurs exposés à la concurrence internationale étant les plus touchés (agriculture et industrie). Les secteurs à l’abri de la concurrence étrangère, tels le commerce local, la construction et les services à faible valeur ajoutée, se sont développés, mais leur productivité est faible.

La gestion des finances publiques tributaire de l’obsession de la dette

Depuis 1993, la gestion des finances publiques est passée par trois phases distinctes. De 1993 à 1997, une politique budgétaire expansionniste à tout-va s’est soldée par la création d’une dette en constante augmentation.

Les dépenses publiques hors service de la dette ont augmenté de 31 % par an en moyenne, tandis que le service de la dette croissait de 48 % par an en moyenne. En parallèle, les revenus ont augmenté de 33 % par an, mais l’impôt sur le revenu a été réduit de 24 % en 1995. Bien que son niveau reste relativement faible, c’est de cette période que date l’essentiel de l’investissement public réalisé en 18 ans : à savoir 12,8 milliards de dollars (sans distinction entre ce qui a été réalisé par la Centrale des risques et le ministère des Finances), soit 12 % de la dépense publique globale en moyenne.

De 1998 à 2002, l’emballement de la dette due à des taux d’intérêt très élevés a poussé les autorités budgétaires à resserrer les boulons en coupant dans les dépenses : ces dernières (y compris le service de la dette) ont chuté de 20 % en moyenne par an, sachant que le service de la dette progressait de 6 % par an. Les dépenses d’investissement ont été les premières affectées par cette rigueur : alors qu’elles représentaient 18,5 % des dépenses en moyenne entre 1992 et 1999, elles tombent à 7,3 % des dépenses entre 2000 et 2010.

Le choc de confiance créé par la conférence de Paris II a permis à la Banque centrale, à partir de 2002, de mettre en place des mécanismes de politique monétaire plus efficaces pour contenir le coût de la dette et limiter l’effet “boule-de-neige” des intérêts. Entre 2003 et 2010, les dépenses publiques repartent à la hausse de 7,1 % par an en moyenne, tandis que les revenus augmentent de 12 % en moyenne. Le service de la dette croît de 4 % en moyenne annuelle.

Malgré tous les efforts réalisés pour réduire le déficit public, qui tombe à 8,4 % du PIB (hors dons de la communauté internationale) contre 24,3 % du PIB en 1997, la dette continue – même si elle n’explose pas – de croître de façon inexorable. Ce constat pousse donc les auteurs de l’étude à reconsidérer le déficit public comme variable d’ajustement potentielle : afin que le ratio dette/PIB diminue réellement un jour, tous les efforts doivent être concentrés sur les moyens d’augmenter le PIB plutôt que de réduire la dette, à travers notamment une politique d’investissements publics en mesure de favoriser la croissance à long terme. Car miser uniquement sur la réduction du déficit s’est révélé inefficace en termes de réduction de la dynamique de la dette, alors que l’impact de cette politique sur la croissance a été néfaste. La dette est un symptôme, autant donc s’attaquer aux causes du problème.

Quelque 61 milliards de capitaux nets entrés au Liban en 2007-2010 : une opportunité à saisir

Sur les 147 milliards de dollars nets entrés au Liban depuis 1993, 40 % des flux ont été enregistrés entre 2007 et 2010, soit 61 milliards de dollars. L’arrivée massive de ces capitaux a exacerbé à court terme les distorsions observées sur la période : la croissance a été forte, mais est restée très volatile ; elle s’est concentrée sur les secteurs non échangeables et peu productifs, à savoir le commerce et la construction, tandis que les secteurs à forte valeur ajoutée potentielle ont décliné. Les excédents primaires enregistrés dans le budget (900 millions de dollars en 2009 et 1,9 milliard en 2010 si on inclut les revenus des Télécoms) représentent cependant une vraie opportunité à saisir si l’État souhaite utiliser le levier des politiques publiques pour relancer la croissance et l’emploi à long terme.

3 - Trois recommandations : réformer la Sécurité sociale ; repenser les politiques pour l’emploi ; améliorer la productivité et réallouer l’épargne nationale

Le rapport complet de la Banque mondiale sur le programme MILES sera publié d’ici à la fin de l’année, mais, d’ores et déjà, apparaissent une série de recommandations majeures.

Réformer la Sécurité sociale qui, en l’état actuel, entrave l’emploi

La première recommandation porte sur la réforme du système de la Sécurité sociale, qui, en l’état, est un frein à la création d’emplois. Quelque 95 % des entreprises interrogées au cours de l’enquête disent en effet qu’elles emploieraient davantage (en moyenne un tiers d’effectifs en plus) si elles n’étaient pas bridées par les régulations actuelles. Le coût des cotisations sociales arrive en tête des raisons invoquées pour justifier les réticences à l’embauche, suivies par les indemnités de licenciement obligatoires ainsi que d’autres réglementations concernant l’embauche et les licenciements. Une entreprise type évite de déclarer 14 % de ses effectifs et 15 % de ses salaires pour échapper aux réglementations du travail et aux cotisations sociales.

La réforme est d’autant plus nécessaire que le système actuel n’offre pas une couverture adéquate : l’assurance maladie ne concerne que 29 % de la population active et la majorité des inscrits à la Caisse nationale de Sécurité sociale se plaignent de la qualité du service. Tandis que le pays n’offre pas de système de pensions de retraites.

La Banque mondiale et le ministère du Travail suggèrent donc d’étendre la couverture maladie à toute la population au lieu de la limiter aux salariés en finançant le système à travers le budget de l’État. Le coût de la couverture maladie universelle est estimé à un milliard de dollars, ce qui correspond à un peu plus du double de la facture actuelle des dépenses publiques de santé. L’autre moitié pourrait venir d’impôts nouveaux sur le revenu, tel l’impôt sur la plus-value foncière (voir Le Commerce du Levant n° 5611, décembre 2010).

L’instauration d’un système de pension de retraites destiné à remplacer celui des indemnités de fin de service est aussi jugée prioritaire par la Banque mondiale et le ministère du Travail qui recommandent aussi de réfléchir à l’instauration d’un système d’indemnisation du chômage.

Repenser les politiques pour l’emploi

La deuxième série de recommandations issues du programme MILES porte sur l’élaboration de politiques “actives” pour l’emploi. Il s’agit d’intervenir de façon spécifique pour tenter de résoudre des dysfonctionnements du marché. L’objectif est d’améliorer la qualité du travail, à travers des formations destinées à renforcer la productivité.

Mais aussi de subventionner directement certaines activités ou de lancer des travaux publics afin de dynamiser la demande.

Et enfin d’améliorer l’intermédiation entre l’offre et la demande. L’expérience internationale en matière de politiques pour l’emploi plaide cependant pour des actions ciblées, les effets globaux de ce genre d’interventions étant relativement limités.

Améliorer la productivité de l’économie et l’allocation de l’épargne nationale

La relance de la croissance et de l’emploi suppose de forger un environnement favorable tant au niveau macroéconomique qu’au niveau microéconomique, mais aussi de mener des politiques actives de promotion de l’innovation et de l’investissement.

Améliorer l’environnement macroéconomique suppose de mettre en œuvre des politiques monétaires et budgétaires qui orientent les flux entrants de capitaux vers les activités productives.

Améliorer l’environnement microéconomique (le climat des affaires) suppose de : supprimer les handicaps structurels au niveau des infrastructures (électricité, transport, eau, télécommunications) ; promouvoir la concurrence et éliminer les barrières à l’entrée ; protéger les droits de propriété, notamment intellectuelle.

| Les bénéfices de la couverture maladie universelle Les avantages d’un système de couverture maladie universelle sont nombreux : • La protection qu’elle offre devient un droit pour le citoyen et non plus un privilège ou un instrument d’exercice du clientélisme politique. • Elle réduit de façon substantielle les dépenses encourues par les ménages qui représentent un fardeau très lourd pour ceux dont les revenus sont faibles ou moyens (53 % des résidents n’ont aucune couverture maladie, ni publique ni privée, et 79,8 % des dépenses de santé au Liban en 2009 étaient directement financées par les ménages). • Le transfert du financement du système sur l’impôt réduit le montant des cotisations sociales et donc le coût du travail, ce qui devrait libérer la demande d’emplois formels et productifs. • Une meilleure couverture maladie induit une meilleure productivité du travail. • Enfin, la taxation des rentes devrait orienter les ressources vers les activités productives. |

4 - Les scénarios en termes de croissance et d’emploi

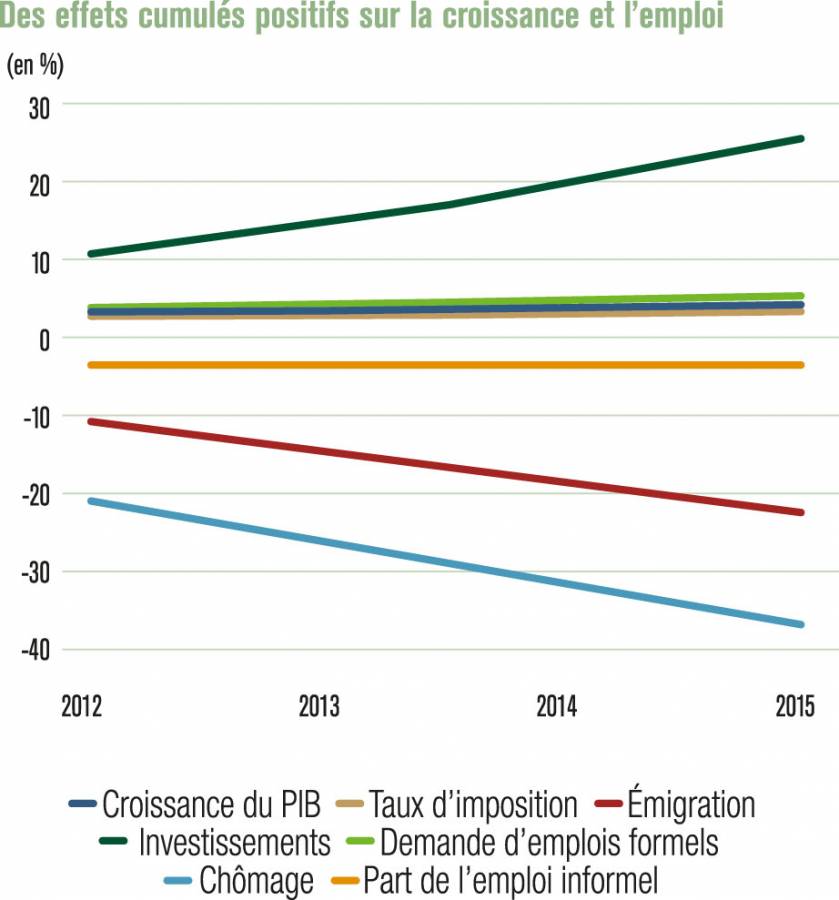

La Banque mondiale et le ministère du Travail ont procédé à plusieurs projections pour évaluer l’impact sur la croissance et l’emploi de différents scénarios de mise en œuvre de leurs recommandations.

Premier scénario : réforme de l’assurance maladie

Il apparaît que le remplacement du financement de l’assurance maladie actuelle par un impôt sur le revenu plutôt que des cotisations sociales a un effet positif sur la création d’emplois et le chômage (respectivement en hausse de 2 % et en baisse de 14 % tous les ans entre 2012 et 2015) et l’émigration (en baisse de 5 % par an sur la période) ; mais cette seule mesure n’a pas d’impact sur la croissance.

L’instauration d’une couverture maladie universelle, dont le financement est assuré par de la dette, induit les mêmes effets en termes d’emploi et d’émigration, mais a un impact négatif sur la croissance (-0,1 % par an de 2012 à 2015) et le déficit public qui se creuse de 3,7 à 4 % par an sur la période.

L’introduction de nouveaux impôts pour financer l’extension de l’assurance maladie afin de la rendre universelle neutralise les effets négatifs sur la croissance et le déficit public tout en préservant l’impact positif sur le marché de l’emploi.

Second scénario : hausse des investissements

L’augmentation de 7 à 9 % par an entre 2012 et 2015 des dépenses d’investissements dans les infrastructures (télécoms, électricité et transport), ce qui représente un effort de 7 à 8 milliards de dollars avant la prise en compte des gains de productivité résultant de ces investissements, a un impact positif en termes de croissance (+0,4 à 0,5 % sur la période), de réduction du chômage (-2,5 à -4,6 %) et d’émigration (-2,1 à -3,6 %).

La hausse de la productivité des facteurs de production due aux investissements publics (+3,6 à +16,8 % par an entre 2012 et 2015) produit des effets considérables sur la croissance (+2 à +2,7 % sur la période), avec un effet non négligeable sur le marché de l’emploi (-5,6 % à -22,6 %).

La combinaison des deux séries de mesures précédentes a des effets positifs sur la croissance et l’emploi.

Troisième scénario : combinaison des deux

Un ensemble intégré de toutes les réformes préconisées maximise l’impact sur la croissance et l’emploi : l’augmentation additionnelle du PIB est de 2,4 à 3,1 % par an entre 2012 et 2015 ; les mouvements migratoires diminuent de 11 à 22 % par an sur la période ; la création d’emplois augmente de 3,2 à 4,4 % par an ; quant au chômage il tombe de 21 à 36 % par an entre 2012 et 2015.

| Qu’est-ce que MILES ? MILES est l’acronyme anglais d’un programme de la Banque mondiale qui adopte une approche globale de la problématique de la création d’emplois. Celle-ci repose sur plusieurs piliers : • Des politiques Macroéconomiques qui encouragent l’investissement dans des secteurs à forte valeur ajoutée. • Un environnement propice aux Investissements. • Des législations et des institutions qui favorisent une allocation flexible des ressources économiques sur le marché de l’emploi (Labor market). • Un système Educatif qui produit des compétences hautement qualifiées correspondant aux besoins du marché. • Des politiques de protection Sociale. Les résultats de l'étude réalisée dans le cadre du programme MILES au Liban ont été présentés en août à plusieurs ministres concernés par la mise en œuvre de ses recommandations, à savoir les ministres des Finances Mohammad Safadi, de l'Économie Nicolas Nahas, du Travail Charbel Nahas, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques Gebran Bassil, des Affaires sociales Waël Bou Faour, de l’Éducation Hassan Diab, ainsi que le vice-gouverneur de la Banque centrale Raëd Charafeddine, les directeurs généraux de la CNSS Mohammad Karaki, de l’Administration centrale de la statistique Maral Tutélian, du ministère des Finances Alain Bifani, etc. L'enquête de terrain Les chiffres et graphes présentés dans cet article sont le résultat d’une enquête de terrain menée dans le cadre du programme MILES entre le 16 septembre 2010 et le 21 avril 2011 auprès d’un échantillon représentatif au niveau national de 1 998 ménages totalisant 8 314 personnes dont 266 employeurs. |